Это покажется странным, но вера в божественное происхождение Корана в современном исламе не подкрепляется самим вероучением Корана. Современные мусульмане не довольствуются «золотом слов» своей религии, а настаивают и на том, что Коран, ниспосланный в VII веке н.э., изначально отличался полнотой литературного и научного совершенства, что уже само по себе является чудом81. Доказывая это, исламские апологеты опираются, прежде всего, на текст Корана и Сунны, сравнивая их с новейшими научными данными. Чтобы ответить на эти утверждения, прибегнем к научному анализу «научных чудес» ислама.

1. Научны ли научные чудеса Корана?

Несмотря на явную сомнительность «научных чудес» Корана, изыскания по их «выявлению» охватили всю исламскую общественность. За последние годы появилось неисчислимое множество публикаций, восторгающихся кораническим «научным наследием» и призывающих следовать за их источником как за высшей истиной. Попробуем проанализировать его с научной точки зрения, и определить: является ли Коран научным чудом или нет. Но, прежде чем приступить к детальному разбору наиболее часто приводящихся доводов, вспомним элементарные правила подобного анализа.

Во-первых, очень важно знать язык первоисточника. Известно, что любой перевод является неким искажением текста, поэтому всегда необходимо возвращаться к первоисточнику и рассматривать правильность понимания того или иного слова в языке оригинала.

Во-вторых, важно рассматривать исторический контекст текста. Как понимали его люди, ученые и толкователи прежних веков? Был ли он им понятен в свете уже существовавших наблюдений? Для этого логично воспользоваться источниками тех лет: толкованиями текста Корана богословами тех веков и дошедшими до нас иными свидетельствами о том или ином описываемом событии или явлении тех лет.

В-третьих, разумеется, необходимо сравнить коранический текст с научными фактами, известными нам сегодня.

Вооружившись этими критериями, приступим к объективной оценке текстов Корана и Сунны.

Кораническая эмбриология

Одной из ключевых тем исламо-христианского диалога, посвященных проблеме истинности Корана, является обсуждение тайн эмбриологии. «Коран еще до появления всевозможных новых методов исследования впервые рассказал миру о внутриутробном развитии человека!» – утверждают мусульмане на всевозможных форумах, дискуссионных площадках и страницах исламской литературы, сопровождая свои слова наглядными иллюстрациями и цитатами. Но так ли это на самом деле?

Действительно, Коран описывает формирование человека в утробе матери. Читаем: «Мы поместили его каплей в надежном месте. Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови разжеванный кусочек, потом создали из этого кусочка кости, и потом облекли кости мясом. Потом Мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!»82. Ибн Касир (+1373 г.) дает такое толкование этому аяту:

«Каплю (то есть сперму)… Аллах превращает в… сгусток…( по словам Акрамы, в сгусток крови)… Сгусток же превращается в жеванный кусочек – то есть в бесформенный кусок мяса без образований и без отличительных черт… Потом же кусочек предстает костями с ее жилами и сосудами… А кости эти облеклись мясом – то есть тем, что укрепило их и облекло их оболочкой»83. То же самое пишет в своем тафсире еще более близкий по времени к веку ниспослания Корана имам Ат-Табари (+923)84.

Интересно, что современные толкователи Корана объясняют эти слова не буквально, как делали первые богословы ислама. Во многих публикациях эти слова понимаются как аллегория, сравнение. Так, по словам апологетов, плод похож на каплю, сгусток крови (или, как утверждают другие, на пиявку85), бесформенный (пережеванный) кусок мяса, и т.д. В подтверждение своих слов, проповедники приводят иллюстрации из неизвестных источников.

Слева – направо:

Рис. 3. «24 дня Внутриутробного развития»

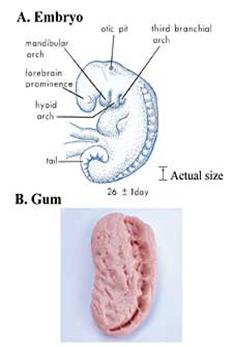

Рис. 4. «26–28 дней внутриутробного развития»

Итак, перед нами две позиции понимания текста: буквальная и аллегорическая. Попытаемся объективно рассмотреть обе точки зрения.

Известно, что толкователи Корана древности понимали текст Корана буквально. Великий исламский ученый XIII-XIV вв. Ибн Кайим Ал-Джаузийя (+1349) проводит параллели между эмбриологическим учением Корана и Гиппократа (араб. «Абкрат»). «Как и Пророк (Сас)… Гиппократ записал, что «оформляется пол плода к 32-ому… или к 42-ому дню»86. И не зря – ведь Гиппократ описывает то же, что позже было отражено в Коране: «…Семя, происшедшее от обоих родителей (выделено нами – Ф.Н.) осталось в матке… и когда это настанет, то из сгущенной крови матери (выделено нами – Ф.Н.) рождается плоть (выделено нами – Ф.Н.) ...Тело это, возрастая… делится на члены… Кости твердеют… отделяются пальцы рук и ног. И обрастают… твердым»87. Наблюдал все это Гиппократ визуально, посредством исследования самопроизвольных абортов88. Аристотель также считал, что все органы возникают постепенно, из общей, неопределенной массы89. Как видим, античные мыслители используют слова, идентичные приведенным в Коране, описывая процесс внутриутробного формирования человека. Используя те же визуальные наблюдения, к аналогичным выводам можно было прийти и в VII в. Само по себе их использование в тексте не доказывает боговдохновенность текста.

Рассмотрим иную точку зрения приверженцев аллегорического толкования, которая также оказывается несостоятельной при научном анализе.

Текст Корана изобилует сравнениями. К примеру, 61:4 сравнивает сражающихся на пути Аллаха с «прочно сложенным зданием», а согласно 2:17 заблудшие похожи на «тех, кто зажег огонь, когда же огонь озарил все кругом, Аллах убрал свет и оставил их в непроглядном мраке». Но ни в одном аяте, рассказывающем о внутриутробном развитии человека, не использовалось сравнение. В них встречается прямая форма утверждения. «Мы создали из капли сгусток крови», но не «мы создали из капли похожее на сгусток крови». В арабском языке для сравнения используется префикс «k» или слово «mathal/ mithl». В тексте его нет. Но не только отсутствие языковых средств сравнения смущает критиков коранического текста. Защитники аллегорического толкования по-разному интерпретируют значение слово «alaka». Зачастую отбрасывая значение «сгусток крови» (как его и понимали современники ниспослания текста), проповедники прибегают к значению «пиявка», мотивируя это следующим:

А) Плод, подобно пиявке, прикрепляется (имплантируется) к стенке матки.

Б) Плод на одной из стадий своего развития похож на пиявку.

Второй довод используется исламскими апологетами чаще, так как плод на всех стадиях своего развития остается соединенным со стенкой матки матери. Однако и это утверждение не выдерживает никакой критики. Зачастую, как доказательство, приводится рис. 3. Здесь читатель сам может оценить, насколько этот рисунок отличается от полного.

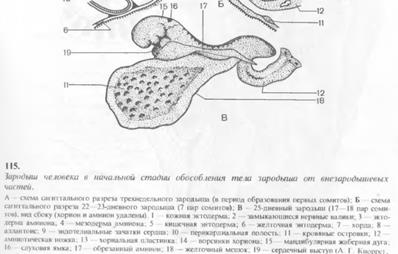

Рис. 5. Схема 23-дневного зародыша (по И. Алмазову и Л. Сутулову)

Проанализировав рис. 4 можно прийти к тому же выводу. Под «пережеванным кусочком», как видим выше, понимался неопределенный вид тела, его бесформенность. Здесь – вполне ясно очерченная форма плода и копирующая его форма пережеванной жевательной резинки (которой в то время не было, имелось в виду мясо). Заметим лишь, что в жажде доказать наука не может и не должна доходить до абсурда.

Также вызывает недоумение последовательность коранических стадий развития плода. Для большей ясности приведем следующий хадис:

«Поистине, каждый из вас находится во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли [спермы], затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови и ещё столько же – в виде кусочка плоти»90.

То есть, всего 120 дней, если следовать срокам Сунны.

Однако и в кораническом, вневременном описании есть большое «но». Как правильно отметили переводчики Корана, в оригинале отмечена четкая последовательность описания данных стадий приставкой «f». То есть, сначала – «капля», потом – «сгусток крови», после – «пережеванный кусочек», потом – образование костей, далее – «мясо», т.е. мышцы. Но, согласно данным современной науки, кости и мышцы формируются одновременно из мезенхимы, дифференцируясь уже на ранних сроках (до 8 недели), и только потом начинают развиваться в рамках уже сформировавшейся системы91. Выражаясь словами Корана, уже в период «жеванного кусочка» (хотя, если смотреть на 9-и недельный эмбрион, то прекрасно видно, что имеет он далеко не бесформенный вид92) одновременно возникают «кости и мясо». Однако последовательность изложения коранического текста вполне соответствует знаниям эпохи VII века и согласуется с воззрениями великих врачевателей античности.

Пульсар

В тексте Корана встречаются многочисленные клятвы Аллаха своими творениями. Однако лишь одно из них заинтересовало современных изыскателей коранической «научности». Текст ее следующий:

«Клянусь небом и идущим ночью! А что даст тебе знать, что такое идущий ночью? Звезда пронизывающая»93.

Другие переводы, в частности Кулиева, называют «идущего ночью» «ночным путником». Естественно, что древнее наименование звезды во всех переводах выглядит нейтрально.

В свою очередь, проповедники ислама считают иначе. Обвиняя переводчиков в некомпетентности, они приводят слово, стоящее в оригинале – «at-tariq», которое в переводе означает «тот, кто стучит». Из слова «звезда», они заключают, что в тексте идет откровение о новейшем открытии астрономии – о пульсаре. «Звуковые волны колебания» его излучения «воспринимаются ухом» как непрерывный стук.

Чаще всего обсуждение этого «чуда» встречается на русских и английских форумах и редко появляется на арабских дискуссионных площадках. И не случайно, поскольку «доказательство» этого тезиса базируется на незнании арабского языка.

Слово «tariq» – производное от глагола «taraqa», что означает «стучать». Это слово в арабском языке имеет несколько значений. Вот что приводит Ибн Манзур в своем величайшем толковом словаре арабского языка «Лисан аль-Араб»:

««Тарк» – это удар камнем… Удар в дверь… Удар молотком в кузнице… Появление в ночи»94.

Однако «ритмичный удар – сокращение» («nabd») в арабском не является синонимом слова «tarq» и используется, когда речь идет «о стуке сердца… сокращении жил… расстройстве живота… колебании тетивы»95. Следует заметить, что именно производным этого слова и был назван пульсар в арабском языке («al-nabbad»)96.

Толкования же этого текста сходны со значением слова «tarq». «Сказал мне Мухаммад ибн Саад: передал отец мой от дяди, который также передал от отца своего отца, что Ибн Аббас истолковал: ««Клянусь небом и тариком», – как «небом и тем, что появляется (yatruq) на нем»» – приводит Ат-Табари в своем тафсире97. То же самое упоминает и Ибн Касир: «И сказал Кутада: названа была звезда Тариком, потому что появляется ночью и исчезает днем»98. С ними солидарны в своих толкованиях Аль-Куртуби99 и Аль-Багауи100.

Простые правила анализа текста показывают, насколько апологетами ислама был искажен смысл первоисточника в их ненаучных поисках «научных чудес».

Железо – внеземной элемент

Однажды мне в руки попал текст. Удивление, которое он вызвал во мне, равнялось исламскому восхищению им:

«…На одном из форумов, посвященных научным чудесам Корана, мистер Армстронг – один из выдающихся ученых американской НАСА – сказал: «Мы совершили множество опытов над металлами земли. Однако единственный непонятный нам металл – это железо. Возможности железа неимоверны, а нейтроны и электроны в атоме железа для объединения нуждаются в неимоверной энергии, которая в четыре раза превосходит энергию, находящуюся в нашей солнечной системе. Поэтому и невозможно образование железа на земле»… И когда был переведен ему аят «Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей»(57:25), он подтвердил, что это не может быть словами человека»101.

Этот текст вызывает подозрения по двум причинам. Первая заключается в том, что слова некоего мистера Армстронга (кроме заявления автора о роде его деятельности никакого другого научного упоминания о нем не содержится) не имеют научного подкрепления. Ни он, ни автор данного отрывка, не приводят ссылки ни на новейшие исследования, ни на справочники или иные источники. Ни в любом другом источнике102 нет упоминания об особом внеземном происхождении этого металла, сходного в своих строении и природе с другими. То есть, можно ставить вопрос об умышленном псевдонаучном заявлении, что, естественно, сводит на «нет» всю научность «чуда».

Есть и другая причина, по которой доказательство теряет свою силу. Она, как и в случае с пульсаром, чисто филологическая.

В кораническом тексте смысл слова «ниспослали» передает слово «anzalna». Слово это, согласно словарю, имеет такие смыслы: «спуск к земле… неспешный спуск… наведение порядка… даяние благ»103. То есть, пониматься оно может как благо, ниспосланное Богом, Его творение. Иначе невозможно истолковать следующий аят:

«Он создал вас из одного человека. Он сотворил из него жену ему и ниспослал для вас из скотины восемь животных парами»104.

Ат-Табари в своем тафсире подразумевает в слове «nazzala» именно значение «сотворил»: «И ниспослал» – то есть сотворил вам из скотины восемь животных»105. В своем толковании на 57:25 он даже не удостаивает слово «anzalna» внимания, приводя толкование на «могучая сила и польза для людей»106. Этот прием используется муфассирами лишь в том случае, когда толкование на какое-либо слово было дано раньше.

Аль-Куртуби, в свою очередь, толкует это место как «создал»: «Ниспослали железо». «Ниспослали» – то есть создали его, как и в аяте «ниспослал для вас из скотины восемь животных парами»107. Однако проповедники «чудес» благополучно «забыли» об элементарных (и, надо заметить, истинно научных) правилах герменевтики, о рамках исторического контекста.

Побеждены ли ромеи?

«Побеждены Румы в ближайшей земле, но они после победы над ними победят»108.

Этот аят в глазах многих мусульман обрел новый смысл, когда современные проповедники провозгласили этот внешне невидный отрывок примером исключительной научности Корана. В частности, ими утверждается, что битва между персами и ромеями, в которой и были побеждены последние, произошла в Иерусалиме – якобы самой низкой точке земли. Чудо Корана заключается в том, что слово «adna», переведенное здесь как «ближайшей», может означать также и «нижайшей».

Оставим веру в чудо в стороне и обратимся к науке. Прежде всего, отметим, что ни один исламский источник не произвел исторического разбора той эпохи. Имеются только толкования этого аята.

Итак, тафсиры сообщают причину, по которой был ниспущен данный аят: «язычники Мекки были на стороне персов, потому что тоже являлись язычниками. Мусульмане желали победы ромеям, христианам»109. По этой причине будущий халиф Абу Бакр заключил с Курейшитами спор о том, кто победит110. Хоть Абу Бакр и проиграл спор, победа ромеев все-таки свершилась, но уже после хиджры (переселения Мухаммада в Медину). Исламские источники приводят две даты побед ромеев: первая была в год битвы при Бадре (624г.), а вторая – при перемирии в Худайбии (628г.)111. Однако никто не упоминает даты поражения ромеев. Более того, расходятся по поводу места битвы: «некоторые говорили, что в Азруат (современная Сирия, – прим. автора) …другие, что в Джазире (современный Ирак, – прим. автора)… третьи – в Иордании»112. Но, судя по тому, что спор Абу Бакра был о победе, то поражение уже свершилось. Согласно источникам, решающая битва произошла в Иерусалиме в 614 г., когда персы захватили город113. Никаких других битв в Палестине не было вплоть до последующего отвоевания Иерусалима в 628 году, а отступление войск византийского императора Ираклия уже началось в Антиохии с 613 г.114. То есть, остается лишь одно место – Иерусалим.

Апологеты ислама не отрицают, что имеют в виду именно Иерусалим. Но этот город возвышается на 760 м. над уровнем моря115 и никак не может быть самой низкой точкой земли.

Несостоятельность гипотезы можно также доказать филологически. В тафсирах слово «adna» понималось только как «ближайший»116. Если просмотреть толковый словарь «Лисан аль–араб» составленный на рубеже XIII-XIV вв., то слово «adna», согласно ему, имеет лишь один смысл – «ближайший»117. А значит, слово приобрело значение «нижайший» лишь в новейшее время, что исключает возможность передачи им требуемого смысла в седьмом веке н.э.

3. О литературном совершенстве Корана.

Вторым доводом в пользу боговдохновенности Корана является тезис о его литературном совершенстве. «Скажи: «Если бы собрались люди и джинны, чтобы сделать подобное этому Корану, они бы не создали подобного, хотя бы одни из них были другим помощниками» – говорит о себе Коран118. Мусульмане считают Коран высшим примером литературного мастерства, совершенным с филологической точки зрения текстом. В этом они видят доказательство неземного происхождения Корана.

Заметим, что всесторонний языковой анализ Корана никогда не производился. Мусульмане предпочитают просто верить в то, что Коран является совершенством слова. В связи с этим возникает вопрос: все ли исключительное боговдохновенно? История сохранила множество великих имен поэтов, слагающих стихи на разных языках и в рамках разных культур. Пушкин, Хайям, Шекспир, Мутанабби… Трудно найти в их работах литературные изъяны или ошибки. В таком случае, можно ли отнести их произведения к божественному откровению? Каков бы ни был гениален слог, невозможно причислять их произведения к числу священных книг истории. Само по себе литературное совершенство не доказывает ровным счетом ничего. Язык остается орудием человеческим, и любому по силам овладеть им в рамках придуманного людьми же эталона – языковых правил.

Но вернемся к вопросу: чем же Коран доказывает свое литературное совершенство?

Оценивая то или иное произведение с точки зрения филолога, прежде всего, необходимо обратить внимание на орфографию, определить его стиль, сравнивая с произведениями предшествующими ему или последующими. Каким произведение выглядит на фоне других? Ведь невозможно судить о том или ином тексте в отрыве от его исторического контекста, как невозможно судить об исключительности листка без рассмотрения всех листьев дерева. Попытаемся проанализировать коранический текст, используя эти критерии.

Грамматика в Коране

Арабский, несмотря на свою сложность, как и любой другой мировой язык, устанавливает четкие правила грамматики, через которые невозможно переступить в речи и в письме. Однако Коран неоднократно нарушает те самые элементарные правила, которые ставят под сомнение факт его литературно-языкового совершенства.

Элементарное правило образования множественного числа гласит: «Окончание двойственного числа (а) приходится на глагол, следующий за этим словом в спряжении данного числа, которое оканчивается определенным положением в предложении (насб)»119. Это правило нарушено грубейшим образом в суре 22:19, где после слова в двойственном числе «khasman» («два противника») идет глагол во множественном числе «akhtasamu» («враждовали», что подразумевает множественное число).

Как и в русском языке, время, упоминающееся в предложении, ставит все предложение в соответствующие временные рамки. Так, если переводить в 3:59 без редакции с языка оригинала, получается следующая фраза «и сказал: будь – и будет». Все правила требуют замены «fayakun» (будет) словом «fakan» (и стало).

Подмена правильного склонения числительных падежей происходит и в 49:9, где приводится «две группы» («taifatan»), после которой вставлен глагол в спряжении множественного числа «сразились» («aktatalu»), а предлог, указывающий на это событие, склонен в форме двойственного числа – «между ними двумя» («baynahuma»).

В 7:160 кроется не менее грубая ошибка. Слово «колено» («sibt»), имеющее в арабском мужской род, сопровождается словосочетанием «двенадцать» («ithnatay ashara»), склоненным в женском роде.

Кроме вышеперечисленных, в тексте Корана можно найти и иные ошибки, общее число которых превышает 40. Кроме того, в тексте неправильно приводятся названия географических мест и событий.

Место Корана в культуре языка

Коран считается источником современного литературного арабского языка. Замечание это справедливо, так как именно Коран способствовал становлению и направлению творчества множества арабских поэтов. Но это вовсе не доказывает его литературное совершенство. Напротив, при сравнении формы, слога, лексического богатства и содержательности предложений Корана с иными произведениями творцов Аравийского полуострова доисламских времен, первый значительно уступает по всем лингвистическим параметрам (стилистика, средства художественной выразительности и т.д.). В этом легко убедиться и человеку, не являющемуся экспертом-филологом, на примере памятников эпохи V-VI вв. н.э. – семи муаллакат.

Мир муаллакат поражает и восхищает. Большая часть лексики непонятна обывателю и нуждается в переводе на литературный язык наших дней, тогда как Коран сравнительно легко читается нашими современниками. В отличие от Корана, который возник в той же эпохе и среде, муаллакат характеризуются присутствием связного сюжета, букетом изящных сравнений и высоким стилем. Именно эта заслуга и была отмечена современниками и потомками этих текстов – по легенде, они были вывешены на почетное место в тогдашнем языческом капище – на стенах Каабы, а средневековые филологи выделяли их в особую нишу среди всего наследия доисламского периода. Муаллакат не содержат лингвистических ошибок и доныне являются классическим примером для орфографических, синтаксических и стилистических разборов в арабском языкознании120. Сравнивая строчку любой из семи муаллакат, написанных в разное время и разными поэтами с кораническим аятом, то сразу выявляется богатство языка муаллакат: зачастую в строфе-описании из 11-и слов можно встретить как минимум пять неиспользуемых в тексте Корана слов, способствующих богатому и колоритному литературному сравнению, а, следовательно, несущих более насыщенную смысловую нагрузку. Эта непревзойденность муаллакат признается и современными поэтами и исследователями121.

3. Итог

Несмотря на немалый выполненный объем работы, мы коснулись лишь вершины айсберга. Голос ислама неустанно повторяет пусть сомнительные, но желанные сердцу мусульман всего мира тезисы о подобных «чудесах». Тем не менее, эти «научные чудеса» глубоко антинаучны и возникли по неведению (возможно, и по причине прямого подлога) исламских проповедников, пожелавших найти новые доказательства истинности своей веры. Только почему вера во внеземное в исламе так нуждается в земном подкреплении?.. Конечно, сложно защищать учение, исходя из самого учения. И под градом вопросов, легче сказать «наука подтверждает», чем «подтверждаю я сам» и обосновать это. Однако наука строга, и сделать вывод о соответствии истин Корана аксиомам академической науки возможно лишь с огромной натяжкой, сводящей на нет всю доказательную базу подобного утверждения. Вернемся к изначальной, неискаженной вере и спросим, что именно, с чисто религиозной точки зрения, может подтвердить для христианина истинность Корана, о чем забывают «искатели чудес» в рамках седьмого века?

81 Примечательно, что при правительственных и образовательных структурах исламских государств существуют комитеты по изысканию «научных чудес» в тексте Корана. Примером может послужить подобный комитет при Аль-Азхаре (Египет), или же основанный при саудовском Университете Абд Аль-Азиза Всемирный комитет, главой которого является доктор Абдулла б. Абд Аль-Азиз Аль-Муслих.

82 Коран 23:13-14

83 Ibn Kathir. Tafsir al- Kuran al athim. Dar Tayba, 2002. V. 5, p. 466

84 См. At-Tabari. Jami'a al-bayan an ta'uil ay-al-Kuran. Muassasat ar-risala, 2002

85 Араб. (alaqa) (букв. «то, что цепляется) служит в языке как определением сгустка крови, так и пиявки.

86 Ibn al-Kayim ad-Djauziya. Tuhfat al-maudud biahkam al-maulud. Maktabat al-Kuran. Kairo, 1988. p. 169-170

87 Гиппократ. Сочинения. Пер. В. И. Руднева, комм. В. П. Карпова. 231, 234, 236, 239-240 Избранные книги. М.: Биомедгиз. 1936. С.

88См. Гиппократ. Сочинения. Пер. В. И. Руднева, комм. В. П. Карпова. С. 233 Избранные книги. М.: Биомедгиз. 1936.

89См. Белоусов Л. В. Основы общей эмбриологии. М.: Наука. 2005. С. 19

90 Sahih Al-Muslim bisharh al-imam An-Nauaui. Kahira, Dar assalyam, 1996, №2643. Стоит заметить, что этот хадис во многом определяет биоэтическое поле ислама. Если прекращение беременности после 120-го дня оной недопустимо согласно консенсусу всех алимов, то вопрос об аборте на ранней стадии остается открытым: так, большинство алимов разрешает акт аборта до наделения плода душой, предписывая ему степень «макрух» (порицаемого), не наказывается за которое человек, но вознаграждается за удаление от которого. Некоторые отдельные алимы как разрешают акт («мубах»), так и категорически его запрещают (маликиты). См.: Al- mausuaa al-fikhiya. Al-Kuwayt. 1994.

91 Гистология, цитология и эмбриология. Под. ред.. Афанасьева Ю. И., Юриной Н. А. М.; Медицина, 2002. С.121-122

92 Там же. С. 124

93 Коран 86:1-3

94 Ibn Manzur. Lisan al-arab. Dar Sadir, 2003. Vol. 9, pp. 111-113

119 Здесь и далее правила приводятся по Said al-Afgani. Al-moujaz fi kauaid al-luga al-arabiya. 1971, 371 pp.