Название

Книги Псалтирь непосредственно связано со струнным музыкальным инструментом

Псалтирион Ψαλτήριον, внешне представляющим собой подобие арфы, гуслей или

гитары [8]. В сопровождении этого инструмента исполнялись в древности у евреев

большая часть псалмов.

Другое

название сборника молитв и песен - Ψαλμοί (Псалмы), что означает - петь песню в

сопровождении струнного муз. инструмента. В большинстве кодексов встречается

название "Псалмы" Ψαλμοί, а в Александрийском кодексе - псалтирион. В

Новом Завете используется только название "Псалмы" Ψαλμοί [1].

В

еврейском языке нет аналогичного слова, из которого могло бы произойти

греческое "псалмы" или "псалтирион". Также нет какого-либо

одного слова, которым назывались бы все псалмы. В иудейской традиции весь

сборник псалмов называют "Техиллим" – хвалебные молитвы. Так надписан

только 145-й псалом. Эти надписания указывают на жанр, способ исполнения.

Если

говорить о других надписаниях, то из 150 псалмов 57 в еврейской Библии названы

как мизмо́р מִזְמוֹר. Это слово ни разу не встречается в самом тексте Библии и

точное его значение не ясно. Так как псалмы, обозначенные словом мизмо́р,

предназначались для пения левитами в храме, то предпочитают его переводить как

"песня". Хотя встречаются и псалмы, надписанные как שִׁיר מִזְמוֹר

[шир мизмо́р], где שִׁיר [шир] тоже означает "песня". На значение,

связанное с песней указывает и корень слова זמר. В Септуагинте мизмо́р

переведено как Ψαλμὸς [псалмо́с], поэтому мизмо́р обычно отождествляют с этим

словом ψαλμός [псалмо́с]. Словом "мизмор" в иудейской традиции

называются все псалмы по отдельности в независимости от того, подписан так

псалом или нет.

Также

шесть псалмов обозначены - מִכְתָּם [михтам], которое в Септуагинте переведено

как Στηλογραφία – "надписание на камне". На другие языки это слово

переводят как "Писание" или просто оставляют "миктам".

Тринадцать псалмов надписаны מַשְׂכִּיל [маскиль]. Это слово имеет значение –

"ум", "понимание". В Септуагинте переведено как συνέσεως с аналогичным

значением. Пять псалмов имеет надписание תְּפִלָּה [тфила́] – молитва.

Восемнадцать псалмов имеет надписание שִׁיר [шир] - песня, встречающееся обычно

в сочетании с мизмор или как שִׁיר לַמַּעֲלוֹת [шир ламмаалот] – песнь

восхождения. Пс.7 надписан как שִׁגָּיוֹן [шагайо́н]. Значение этого слова

остается непонятным. В Септуагинте он переведен как "псалом" [2].

Итак,

отсюда видно, что изначального названия для обозначения Сборника Псалмов нет,

каждый псалом или группа псалмов имеет свое надписание, характеризирующее их

предназначение, исполнение, жанр. В новозаветных Священных Книгах Сборник

Псалмов называется в соответствии с Септуагинтой - "псалмы". Видимо,

это слово выбрали по факту музыкального исполнения большинства этих песней и

молитв. В иудейской традиции выбрали "техиллим" - хвалебная песнь.

"ПСАЛТИРЬ"

В ИСЛАМЕ.

Книга,

дарованная Дауду (Давиду), под которым обычно в исламской традиции понимают

Псалтирь, в Коране называется Забур زبور. Эта Книга в Коране упоминается два

раза. В обоих случаях - когда говорится, что Дауду (Давиду) даровали Забур

(Псалтирь) - Коран 4:163; 17:55.

Скорее

всего, есть и третий случай употребления этого слова с тем же значением: «Мы

уже записали в Писаниях (аз-забури الزَّبُورِ) после того, как это было записано

в Напоминании (аз-зикри الزَّبُورِ), что землю унаследуют Мои праведные рабы»

(21:105). Но употребляемое в этом случае слово "аз-забури" понимается

неоднозначно. Например, Саид ибн Джубайр (665-714), Муджахид ибн Джабр

(645-723), Мукатиль ибн Сулейман (ум.767), Ибн Зайд (588-629) и др. под словом

аз-забур в этом айате понимали Книги, ниспосланные пророкам, а под аз-Зикр –

хранимую Скрижаль или Мать Писания. Катада ибн Диама (680-735) и Амир аш-Шаби

(641-723) считали, что забур в этом айате – это Коран, зикр – Тора. Также

другие считали, что забур – Книга, данная Дауду, зикр – переданные от Дауда

слова [3].

Больше

в Коране не встречается слово "забур", отождествляющееся с Псалтирью.

Но встречаются другие слова во мн.ч., образованные от одного с забуром корня

ЗБР:

1)

Священные Книги (Коран, Таурат, Инджиль), скрижали: «ведь лжецами считали

многих посланников до тебя, которые принесли ясные знамения, книги الزُّبُرِ

[аз-зубури] и озаряющее Писание» (3:184; 35:25);

2)

Хранимая Скрижаль или тетрадь, куда ангелы записывают человеческие дела: «Все,

что они совершили, есть в книгах деяний الزُّبُرِ [аз-зубури]» (54:52). Зубур в

этом айате относят и к Хранимой Скрижали и к записям ангелов;

3)

куски (железа): «Подайте мне куски زُبَرَ [зубара] железа» (18:96). В этом

айате зубур употребляется вместе со словом железо. Зулькарнайн просит подать

ему куски железа, чтобы залить горы, где живут племена Йаджудж и Маджудж. Также

подобным образом и Дауд (Давид) представлен в Коране (34:10) использовавшим

железо для выковывания кольчуги, щитов и т.д.. Эту аналогию между Зулькарнайном

и Даудом проводит доктор Осман Кара [3];

4)

группа, партия: «Но они разорвали свою религию на части زُبُرًا [зубуран], и

каждая секта радуется тому, что имеет» (23:53). Из-за того, что это слово можно

читать как "зубуран" и "зубаран", выводятся две версии

толкования. Ат-Табари пишет, что при чтении "зубуран" нужно понимать

это слово как "Книги": иудеи приняли только Тору, отказавшись от

Корана и Инджиля (Евангелия), христиане, приняв Инджиль, создали другие Книги и

разделились на группы. То есть, разделение на группы происходит на основе Книг.

При чтении "зубаран" нужно понимать просто как разделение на части,

на группы [3].

Доктор

Осман Кара, ссылаясь на энциклопедию Джозефа Горовица, пишет, что на арамейском

и еврейском языках слова "зиббур", "зиббура" и

"зибр" имеют такие значения, как "беседа",

"обращение". И, образованное от корня "зибр" слово

"забур", означает: книга, письмо, беседа, обращение [3].

Чтобы

коранический Забур связать еще с музыкальным исполнением Осман Кара обращается

к слову "мазмур", которое употребляется в хадисе: «О Абу Муса, тебе

была дарована свирель مزمارا [мизмаран] из числа свирелей семейства Дауд»

(Бухари, 5048). С арабского "мазмур" – песня, "мизмар" –

музыкальный инструмент, а глагол "замара" означает - петь. Поэтому

выражение "мазамиру Дауд" в хадисе означает, что Дауд воспевал из

Забура (Псалтири) молитвы.

Мизмаран

(свирель), как толкуют исламские ученые, является духовым музыкальным

инструментом. И в хадисе он является образом красивого голоса, которым обладал

Дауд. Отсюда Осман Кара заключает, что мазмур, происходящий от корня ЗМР,

означает читать красиво, нараспев в музыкальном сопровождении Книгу или что-то

написанное, то есть, намек на то, что Дауд якобы пел Забур.

Но

"поющий Дауд" появляется только в хадисе. Дауд предстает в хадисе

неким эталоном красивого чтения (пения), обладающим красивым голосом. В Коране

он представлен лишь как мудрый (но не мудрее сына Сулеймана) и сильный царь,

который использовал железо (плавил щиты, кольчуги), которому подчинялись горы и

птицы, и при этом ничего не говорится о нем как об исполнителе Забура с

красивым голосом, как о музыканте.

В

другом

хадисе

Дауд

почему-то

читает

Коран,

а

не

Псалтирь:

«для

Дауда

чтение

Псалмов

(аль-Куран)

было

облегчено,

и

часто

бывало

так,

что

он

повелевал

седлать

своих

верховых

животных,

а

пока

их

седлали,

он

успевал

прочесть

Псалмы

(аль-Куран)

خُفِّفَ

عَلَى

دَاوُدَ

عَلْيهِ

السَّلاَمُ

الْقُرْآنُ

،

فَكَانَ

يأْمُرُ

بِدَوَابِّهِ

فَتُسْرَجُ

،

فَيقْرأُ

الْقُرْآنَ

قَبْل

أنْ

تُسْرَج

دَوَابُّهُ»

(Бухари

3417) [4]. Почему-то

все переводчики этого хадиса, пытаясь соответствовать библейской традиции,

переводят так, будто Дауд читал Псалмы. Но в арабском тектсе не упоминаются

псалмы. Дауд - это не псалмы, и Коран - не псалмы. Дауд читает аль-Куран. Дауд

(Давид) был скоростным чтецом Корана. Это просто невообразимая скорость чтения.

Или же - невообразимо маленький Коран.

ЗАПРЕТ

НА МУЗЫКУ И муз.ИНСТРУМЕНТЫ

В

исламе использование музыкальных инструментов и занятия музыкой запрещено. Хотя

сегодня среди мусульман эта тема является спорной и до конца не разрешенной, но

в раннем исламе музыкальные инструменты и музыка считались греховными. И никто

с этим не спорил. Основатели всех четырех масхабов относились отрицательно к

музыке. Особенно жестко отзывался о музыке Абу Ханифа (699-767), масхабу

которого, как считается, следуют большинство мусульман в России [5].

Это

отрицателльное отношение к музыке как-то не соотносится с тем, что Давид

использовал музыкальные инструменты и прославлял не только Бога, но пел

различные песни о мире, о человеке, а врагах...

Некоторые

мусульмане даже ссылаясь на Давида-музыканта пытаются оправдать музыку в

исламе. Например, Атилла Са’лам пишет, что противники музыки не берут во

внимание тот факт, что Давид пел, играя на музыкальном инструменте. И при этом

он ссылается не на Коран или хадисы, а на Библию, где описываются примеры

использования Давидом муз. инструмента [6]. А богослужения в храме, нужно

заметить, были очень музыкальными: "Священники стояли в служении своем, и

левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для

прославления Господа, ибо вечна милость Его, так как Давид славословил чрез

них; священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял" (2Пар.7:6).

Это был целый оркестр, под аккомпанимент которого левиты пели песни, написанные

Давидом, Асафом и др. песенноначальниками. Библия, конечно же, не может служить

критерием для оправдания того или иного положения в исламе, когда против него

встает ранняя исламская традиция и маститые имамы-противники музыки.

"На’фи

передал от ибну Умара, что однажды тот услышал звук флейты одного из пастухов и

заткнул уши, изменил направление лошади и отошел так далеко, пока этого звука

не стало слышно. После чего он сказал: «Поистине, я видел, что так же сделал

Пророк, когда услышал флейту одного из пастухов!» И если вы идете по пути

Пророка, разве вы не поступите так же?", - вопрошает автор статьи [9].

Таким

образом, Забур означает некую Книгу, написанную вещь. С музыкой непосредственно

он не связан и с молитвой тоже, по крайней мере, поводов для таких заключений

нет: ни филологических, ни коранических. Это просто какая-то написанная вещь,

дарованная Аллахом Давиду.

Запрет

на музыку и музыкальные инструменты указывает на один из признаков

деструктивных сект. Деструктивные секты не могут производить культурное

наследие и напротив сами являются элементами, разрушающими это культурное наследие.

Так например, классическая деструктивная секта баптистов за все время своего

существования не произвела из себя ни каких деятелей культуры, вся их вера построена

на категорическом отрицании тех культурных традиций, которые распространены на

территории, где они живут. В православной же среде, напротив, мы видим

множество деятелей культуры - писатели, поэты, музыканты, композиторы,

скульпторы, архитекторы, художники.

ПСАЛМЫ

ДАУДА?

Среди

христиан, особенно ранних, и среди иудеев принято называть псалмы Давидовыми. И

причины на то две:

1)

Некоторые, например, св.Григорий Нисский, блж.Иеронним, свт.Иоанн Златоуст,

считали, что автором всех псалмов является Давид. Поэтому псалмы - Давидовы.

2)

Другие, например свт.Афанасий Александрийский, свт.Василий Великий, считали

авторами псалмов нескольких лиц. И это второе мнение имеет прочные аргументы и

более популярно и в наши дни. Но несмотря на то, что псалмы написаны не только

Давидом (78 псалмов), их называют Давидовыми. Это просто название, а не

указание на авторство. "Давидовы" - потому что большинство написаны

Давидом и все остальные авторы подражали Давиду, и сам Давид часто появляется в

псалмах [10].

Так как псалмы иудеи и христиане всегда связывают с Давидом и часто используют в богослужении эти песни, Мухаммад и мог подумать, что Псалмы - это очередная Книга (как и Тора, Инджиль, Коран), которая дана Давиду. В айате видно, что Псалмы ставятся в один ряд с Кораном и с другими Откровениями:

Так как псалмы иудеи и христиане всегда связывают с Давидом и часто используют в богослужении эти песни, Мухаммад и мог подумать, что Псалмы - это очередная Книга (как и Тора, Инджиль, Коран), которая дана Давиду. В айате видно, что Псалмы ставятся в один ряд с Кораном и с другими Откровениями:

"Поистине,

Мы внушили откровением тебе (о, Мухаммад) так же, как и внушили откровением

(пророку) Нуху и пророкам после него, и Мы внушили откровением Ибрахиму, и

Исмаилу, и Исхаку, и Йакубу и коленам [пророкам из двенадцати родов потомков

пророка Йакуба], и Иисе, и Аййубу, и Йунусу, и Харуну, и Сулайману, и дали Мы

Дауду (книгу) Псалтырь" (4:163).

Многие,

комментируя этот айат, приводят хадис, где иудеи говорят Мухаммаду: «О

Мухаммад! Мы не знаем, чтобы Аллах ниспослал после Мусы что-то человеку». И

Мухаммад с "успехом" разоблачает их "вранье"

вышеприведенным айатом (4:163), где говорится о Псалтири, данной ПОСЛЕ Торы. На

этот хадис, переданный от Сукайн и Адий ибн Зайд, ссылаются Ибн Аббас, Ибн

Касир, ат-Табари [7].

Итак,

мы видим, что сам Мухаммед (ой простите Коран) считает книгу Псалтырь

Богодухновенной, хотя сам с ней не был близко знаком, так как в Коране нет ни

одной прямой цитаты из книги Псалтырь, но те крупицы, которые существуют,

переданы на слух со слов кого-то. Если бы Коран знал, что написано в книге Псалтырь,

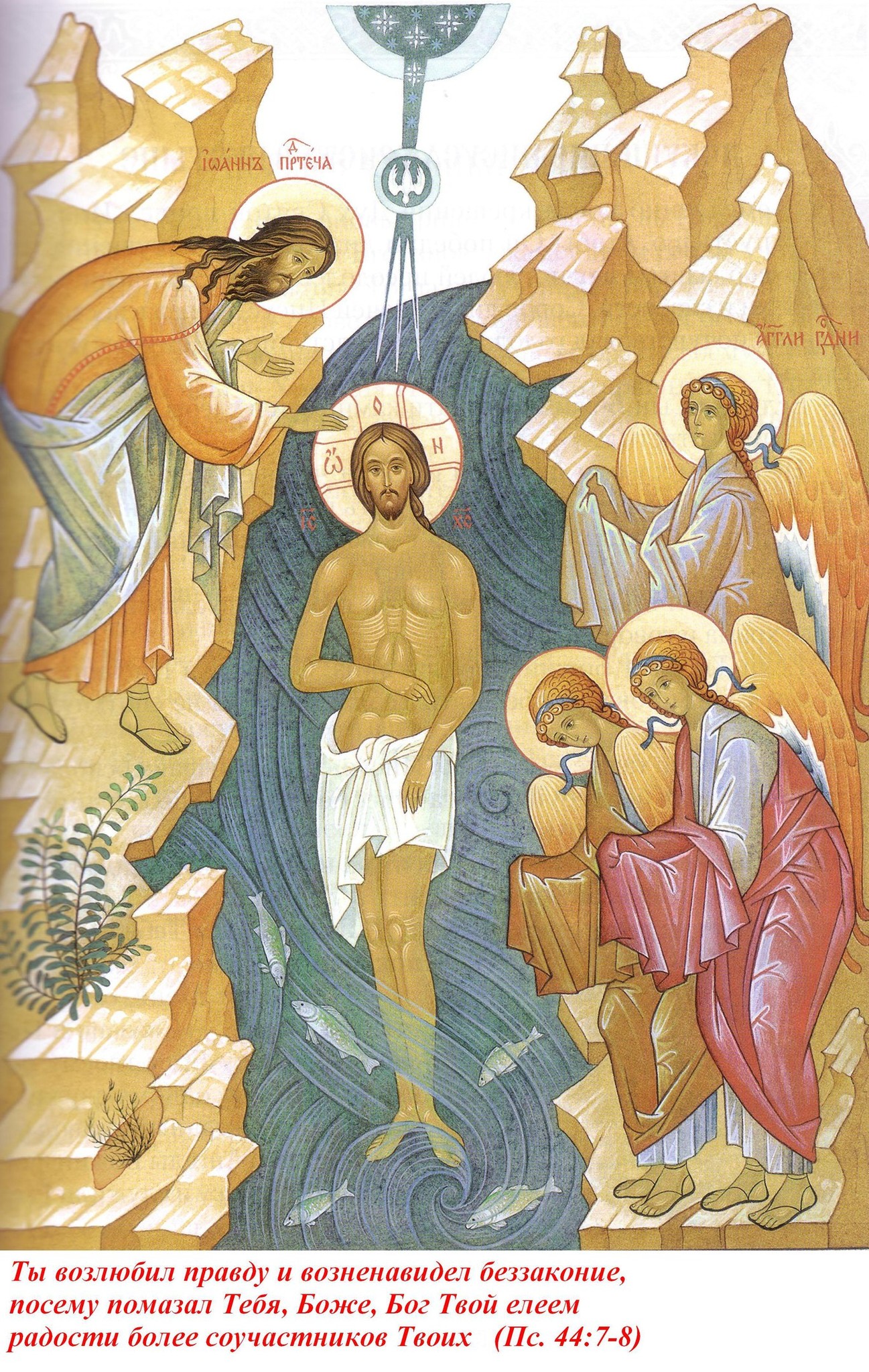

то врятли бы назвал ее ниспосланной Аллахом. Псалтырь говорит об одновременном присутствии в одном месте сразу трех Лиц Пресвятой

Троицы в Ветхом Завете и пророчествует то же самое в Новый Завет. «Ты возлюбил правду и

возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости

более соучастников Твоих.» (Пс.: 44;8)

А

если Коран не зал этого, то может быть он все же не от Бога?

[1] Encyclopaedia Judaica. Vol.16. Second edition. Thomson Gale, 2007. P.663

[2] Ковсан М. Книги ТАНАХа в переводе и с комментариями // Заметки по еврейской истории: электрон. научн. журн. 2012. № 4(151): http://www.berkovich-zametki.com/2012/Zametki/Nomer4/..

[3] Osman Kara. Kur’an’da Zebûr // Dokuz Eylül Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi. 2012 / XXXV. S.290

[4] The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari. Arabic-English. Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan. Vol.4. Riyadh-Saudi Arabia: Darussalam, 1997. P.392

[5] подробнее об отношении к музыке имама Абу Ханифы: Отношение имама Абу Ханифы к музыке // Имам Абу Ханифа. Наследие Абу Ханифы: https://abuhanifa.ru/2011/03/otnoshenie_imama_k_muzike/

[6] Atilla Sağlam. Islamda müzik yasak mı? Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt XIV, Sayı 1. Uludağ Üniversitesi 2001

[7] Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et-Taberi. Taberi Tefsiri: 3 сild. Istanbul,1996. S.173

[8] Большинство сравнивает Псалтирион Ψαλτήριον с гуслями и арфой. С гитарой сравнивается в Толковой Библии Лопухина.

[9] Музыка в исламе: отношение ислама к музыке. https://islam-today.ru/music-of-islam/?utm_referrer=h..

[10] подробнее: Псалтирь. Толковая Библия под ред. А.П.Лопухина. http://www.lopbible.ru/psa/txtpsa.htm

Картина итальянского художника Луиджи Адемолло (1764-1849) "Царь Давид приносит Ковчег Завета в Иерусалим" (1816).

По материалам сайта https://vk.com/odin_li_bog