О житиях древних святых Антиохийской Православной Церкви мало известно, поскольку многие из них были преданы забвению, и лишь сравнительно недавно сокровища православного наследия на арабском языке стали вновь доступны для изучения. Среди этих святых особое место занимает святой мученик Антоний-Равах, живший в конце VIII века в Дамаске. Он был знатным арабом-мусульманином из племени курайш, из которого происходил и основатель ислама Мухаммед. Благодаря чуду обратившись в христианство, он принял крещение, а затем и монашество с именем Антоний. Его история стала столь известной, что сам халиф вызвал его к себе и после короткого собеседования о вере приказал казнить – это случилось 25 декабря 799 года.

Его младший современник, епископ Харрана Феодор Абу Курра († 830), знаменитый православный богослов и полемист того времени, писал в своей «Книге о иконах»: «В наше время жил один хорошо известный мученик. Он был родом из знатной мусульманской семьи, и многие знают о его истории. Пусть вспомнит он о нас в молитвах ко Христу! Звали его Антоний. Он рассказывал, что стал христианином из-за чуда, которое видел от иконы святого мученика Феодора».

Пересказываемая из уст в уста и обрастающая новыми подробностями история святого Антония дошла до преподобного Григория Декаполита († 842), который записал ее как «Историческое сказание, весьма полезное и сладчайшее для всех, о видении, которое видел сарацин, уверовал [и стал] мучеником за Господа нашего Иисуса Христа». Были и другие жития мученика Антония, авторы которых неизвестны. Предлагаем перевод одного из них .

Во имя Бога единого, Отца, Сына и Святого Духа.

Сказание о святом Антонии, который стал мучеником в городе Ракка во дни [халифа] Харуна ар-Рашида.

В те времена жил в Дамаске один знатный человек по имени Равах, он обитал в районе Найраб, недалеко от монастыря, посвященного святому мученику Феодору [Тирону]. Сей Равах, происходивший из [арабского] племени курайш, часто приходил в церковь и дерзко похищал святые дары и ел их, разрывал напрестольные облачения, сбрасывал кресты со своих мест и причинял много бед священнику и тем, кто прислуживал за богослужением в церкви святого Феодора. Дом его был обращен в сторону храма, и он следил за всем, что делали христиане, приходившие в воскресный день.

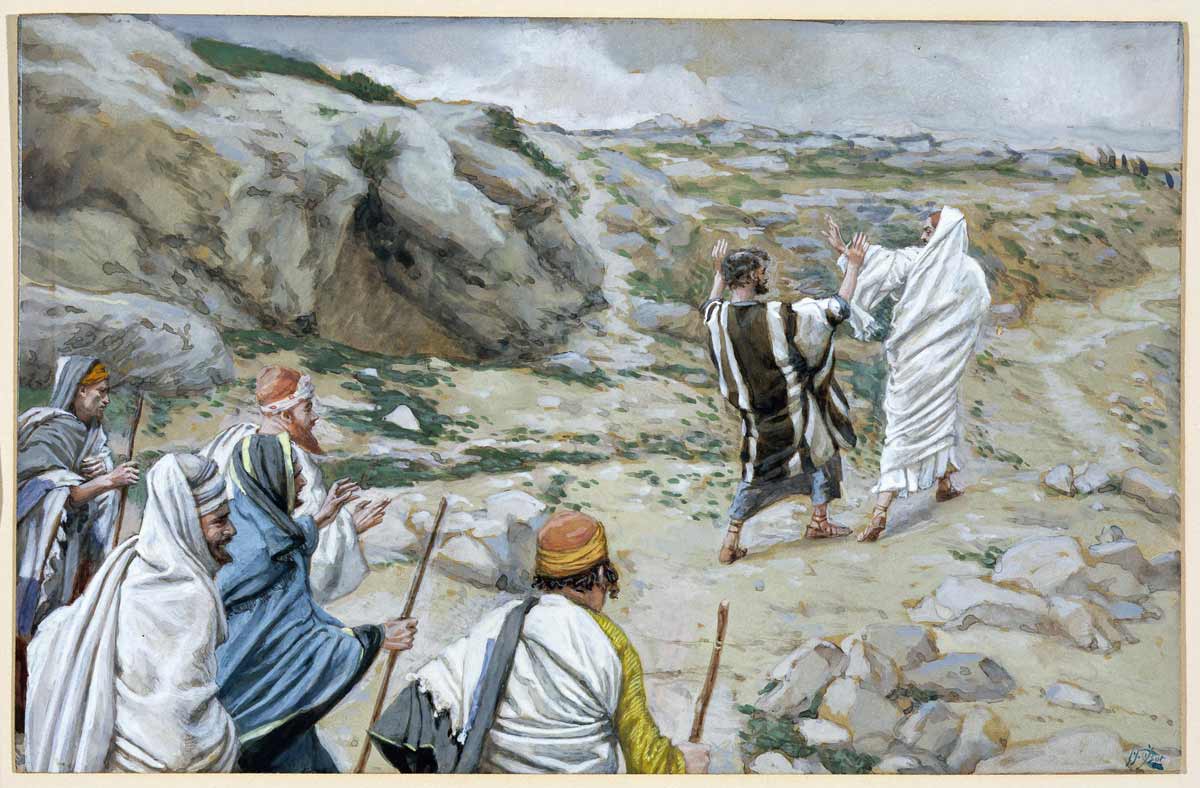

Как-то раз после завершения службы священник закрыл алтарь, опустил завесу, запер двери церкви на замок и пошел к себе [домой]. А курайшит, подойдя, заглянул [через окно] в алтарь и увидел висящую [внутри] икону святого Феодора, [изображенного] верхом на коне и с копьем в руке пронзающим главу огромного змия. Увидев этот образ, курайшит взял лук, натянул его и выпустил стрелу, целясь в икону святого. Но вдруг стрела, [развернувшись], вернулась назад и пронзила руку Раваха, так что наконечник вышел с тыльной стороны ладони. При виде такого чуда Равах ужаснулся и вскрикнул. С усилием выдернул он стрелу из руки и лишился от резкой боли чувств.

Об этом [происшествии] Равах не рассказал никому. Спустя какое-то время наступил день памяти святого мученика Феодора, и в церковь собрались [на праздник] епископ, священники и множество жителей Дамаска. Когда началась Божественная служба, Равах, как обычно, сидел на своем месте, наблюдая за молящимися, за красотой богослужебного чина, слушая прекрасные голоса [певчих].

И тут [во время великого входа] он увидел [несомую] на дискосе жертву в виде агнца, стоящего на коленях, который был белее снега, а над ним [увидел] парящего белого голубя. [Так продолжалось] до тех пор, пока священнослужители не подошли к алтарю. Когда дискос с жертвой и с чашей был поставлен на престол, голубь поднялся и летал над головами священников, которые славили и воспевали Бога. [Затем] наступило время [их] причастия. [Равах] увидел, как агнец был разделен на части и как священники подходили и получали по кусочку [плоти] из рук епископа.

Равах сильно удивился [увиденному] и помыслил в душе своей: «Слава Богу! Велика вера христиан, подлинно – это вера благородная и истинная». Когда люди причастились, он увидел на дискосе, который диакон поднял над головой, что агнец стал целым, как вначале, и голубь парил над ним. И [Равах] был весьма поражен этим. Он быстро спустился со своего места и подбежал к дверям храма, из которых выходили люди по окончании службы. Равах громко сказал священникам и народу: «Христиане, сегодня я увидел великое чудо вашей религии: если ранее я видел, что вы, [как мне казалось], причащаетесь вином и хлебом, то сегодня я видел, что вы принимаете куски плоти и пьете из чаши нечто похожее на кровь! Я потрясен! Поистине велика и благородна ваша религия!»

Священники и [оказавшиеся там] прихожане, услышав эти слова, возблагодарили Христа Спасителя, Который сделал видимым Свое таинство, и вышли с огромной радостью, рассказывая друг другу о том, что поведал им курайшит Равах.

Наступила ночь, но курайшит долго не мог заснуть, размышляя о том [чуде], которое видел своими глазами. А в час крика [первых] петухов ему явился святой Феодор, сидящий верхом на лошади, в доспехах и с оружием. Он, разбудив [Раваха], громко сказал ему: «Своими делами ты прогневал меня: ты осквернял мой алтарь, ты стрелял в мой образ, ты [бесчинно] вкушал [плоть] моего Отца и Господа, ты рвал облачение на моем престоле, ты насмехался над служителями моего храма. Перемени же отныне свои взгляды и крепко уверуй во Христа, оставь беззаконие и обратись к [подлинной] жизни и спасению».

После этих слов святой мученик исчез, а Равах с трепетом размышлял об этом до [позднего] утра. Возгорелась в сердце его вера в Господа нашего Иисуса Христа. Утром он сел на коня, взял немного денег и, оставив все прочее, отправился в место, называемое Кусвах, – оно расположено в десяти милях от Дамаска. И это случилось по Промыслу Христову, так как здесь Равах встретил паломников, направлявшихся в Иерусалим, и пошел с ними. Прибыв в [эти] благословенные места, [Равах] пришел к святейшему Илии, патриарху [Иерусалимскому], и рассказал ему про все, что видел [в храме], и о явлении мученика, и о его словах.

Выслушав его, патриарх возблагодарил Христа и сказал: «Знай, чадо, что величественны таинства Христовы, и Он открывает их тому, кого любит. Чего желаешь ты, чадо?» [Равах] сказал: «Хочу, чтобы ты меня крестил». Патриарх ответил: «Я не могу сделать этого из опасения перед властями. Однако отправляйся вместе с людьми на реку Иордан, и Господь Иисус Христос поможет тебе. Кто-нибудь тебя окрестит тайно».

После этих слов [патриарха Равах] взял у него благословение и сразу направился к Иордану. Пройдя половину пути, он достиг монастыря Пресвятой Богородицы, [называемого также] Хозиб, и так как наступил [уже] вечер, он и остановился на ночлег в храме. А ночью явилась ему Матерь Света – Дева Мария, стала у его изголовья и разбудила [Раваха]. И увидел он Совершеннейшую из жен, облаченную в пурпур, и с Нею была еще одна жена, одетая в белое. [Богородица] взяла Раваха за руку и сказала: «Не печалься, Я с тобой».

Утром [Равах] помолился у святого храма; с великой радостью продолжил свой путь, [и ехал], пока не достиг Мертвого моря. Там он искал епископа монастыря Хор, и ему ответили, что тот в монастыре святого Иоанна Крестителя. И он отправился дальше, пока не достиг у реки Иордан места, где крестился Господь наш Иисус Христос. Здесь [курайшит] увидел двух монахов, шедших по берегу.

Равах поспешил к ним с просьбой крестить его во имя Отца, Сына и Святого Духа. Они согласились и сказали: «Сними одежды свои и войди в воду». Тот день был очень холодный, но он сделал это с великой радостью и ликованием. И когда [после крещения] он вышел из воды, они осенили его крестным знамением и пригласили в свой монастырь, [стоявший] на берегу реки, приняли его с [большим] гостеприимством и почетом. [Пожив с ними], он изъявил желание стать монахом, и они постригли его в монашество и сказали: «Отныне твое имя Антоний». Они облекли его в святую схиму и отпустили с миром Христовым. Сей благословенный [муж] вернулся в Дамаск, желая показаться своему народу и своим родным в монашеском одеянии.

Когда они увидели его, то изумились и спросили: «Что ты сделал с собою, и что это за одежда на тебе?» Он ответил: «Я христианин, верующий в Господа моего Иисуса Христа. Чего же вы хотите?» Тогда они принялись убеждать его и спорили с ним весь день, но так и не смогли отвратить от веры во Христа. [Увидев свою неудачу], они силой повели его на рынок Дамаска и привели к судье.

[К тому времени], когда судья увидел его, [уже целая] толпа мусульман и других [жителей] следовала за ним. [Судья] сказал: «Горе тебе, Равах! Почему ты оставил веру, в которой родился, презрел свое благородное происхождение и стал неверным христианином?» Святой Антоний ответил ему: «Все это – из-за согласия принять моего Господа Иисуса Христа. Делай со мною, что хочешь». Услышав такое, судья приказал избить [святого] и бросить его в тюрьму, что и было исполнено. Семь месяцев прожил Антоний в заключении, а затем его поместили в темницу, бросив в одно место с эфиопами, ворами и грабителями. Здесь он провел 17 дней, не видя света.

А после 17 ночей вдруг воссиял во тьме свет, который осветил всю темницу, и раздался голос, сказавший: «Не бойся, Антоний, тебя ожидает [один] венец с мучениками и праведниками». Другие заключенные видели этот свет и рассказали надзирателю, а тот пошел и сообщил судье. Когда судья услышал об этом, то удивился и повелел вывести [Антония] из темницы и посадить в тюрьму с подобными ему [по знатности] курайшитами и арабами. Те беспокоили его спорами, насмехались над его словами и ругали за [принятие] христианской веры. Но Христос помогал [мученику] и вкладывал в его ум доводы против их нападок.

Наступила ночь, и перед рассветом [Антоний] увидел двух облаченных в белое старцев, один из которых держал светильник со множеством ламп, горевших без масла, а другой держал венец. И [сей старец] возложил венец на главу мученика. Святой весьма возрадовался такому видению.

А когда рассвело, судья приказал вывести его [из тюрьмы] и перевезти в город Халеб; оттуда его переправили к Евфрату, а затем в Ракку. Здесь [Антония] передали правителю по имени Хартама, который запер его в очень тесной камере городской тюрьмы.

Весть об этом деле дошла до [халифа] Харуна ар-Рашида, который приказал освободить его от цепей и привести к нему. Когда Харун ар-Рашид увидел [Антония], то сказал: «Горе тебе, благородный Равах! Что заставило тебя сделать с собою то, что ты сделал? И что это за одежда на тебе? Может быть, тебе нужны динары? Я улучшу твое положение, и ты будешь изобиловать благами. Откажись от этого образа мыслей и не заблуждайся».

Блаженный ответил: «Нет, поистине меня не ввели в заблуждение, ибо я уверовал и познал Господа Иисуса Христа, пришедшего в мир; Он – свет и спасение для каждого, кто ищет [Его] и жаждет Его благосклонности. Теперь я – христианин, верующий в Отца, Сына и Святого Духа».

Как только ар-Рашид услышал эти слова, он приказал отрубить ему голову.

Святой же сказал [халифу]: «Поистине сегодня ты исполнил мое желание, поскольку я троекратно согрешил пред Господом и, полагаю, от этих грехов очищусь только через отсечение моей головы». Ар-Рашид спросил: «Что же это за три греха?»

Антоний ответил: «Первый грех – то, что я, когда был язычником, молился в Каабе, в Запретной Мечети, которая справедливо называется так, потому что посещение ее запрещено Богом для тех, кто верит во Христа. Второй грех – то, что закалал жертв в День жертвоприношения. А третий грех – то, что я ходил в походы против византийцев и убивал верующих в Господа моего Иисуса Христа. Так что, надеюсь, Бог простит мне [все] это после отсечения моей головы и крестит меня моей кровью».

После этих слов по приказу халифа ему отрубили голову из-за веры в Господа нашего Иисуса Христа. Тело [мученика] повесили на берегу Евфрата, и [халиф] велел стеречь его, не допуская, чтобы какой-либо христианин приближался к нему. И стражники видели каждую ночь огонь и столп света, сходящий с неба на тело [святого Антония], и весьма дивились, и уверовало во Христа множество народа из тех, кто видел это видение.

Тогда [Харун ар-Рашид] приказал снять тело и похоронить недалеко от Евфрата, в месте, называемом «Монастырь оливковых деревьев». Мученичество святого Антония произошло в день Рождества [Христова], после окончания литургии, в год 183-й эпохи правления арабов.

Да помилует нас Господь и Бог наш молитвами святого Антония и да подаст нам терпения.

Мученичество святого Антония-Раваха

Перевел с арабского Андрей Чистяков

Перевод сделан по: Storia di Rawh al-Qurasi. Torino, 2001. P. 95–115.